Fables De La Fontaine Illustrées Par Gustave Doré

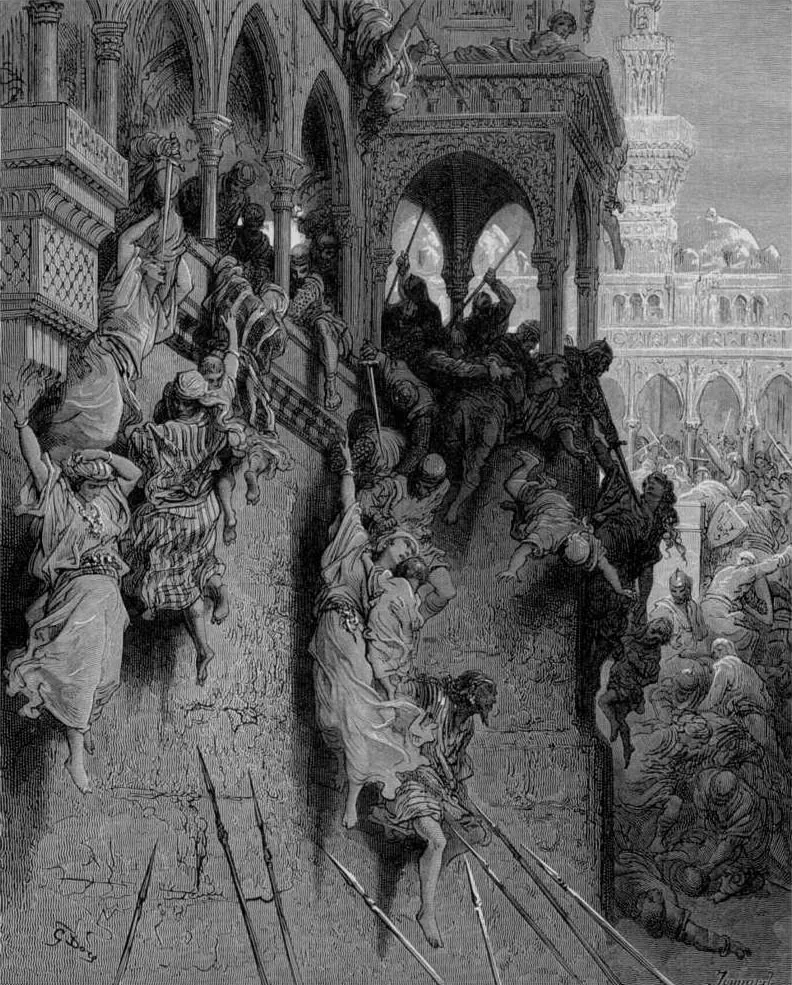

Les loups et les brebis

Иллюстрации Гюстава Доре (Gustave Doré; 1832-1883) к "Басням" Жана де Лафонтена (Jean de La Fontaine; 1621-1695) впервые были опубликованы в 1867 году. Как мы можем заметить, художник выбрал своеобразный подход к трактовке этого произведения, обнаруживая под поверхностью фабулы глубокие смысловые глубины. Подчиняясь тексту и расширяя смысловую перспективу сюжета, Гюстав Доре, задействовав все ресурсы фантастического реализма - в котором он был непревзойдённым мастером, создал символические образы смыслов "Басен" Лафонтена.

La forêt et le bucheron

Le rat et l'éléphant

Conseil tenu par les rats

L'ours et l'amateur de jardins

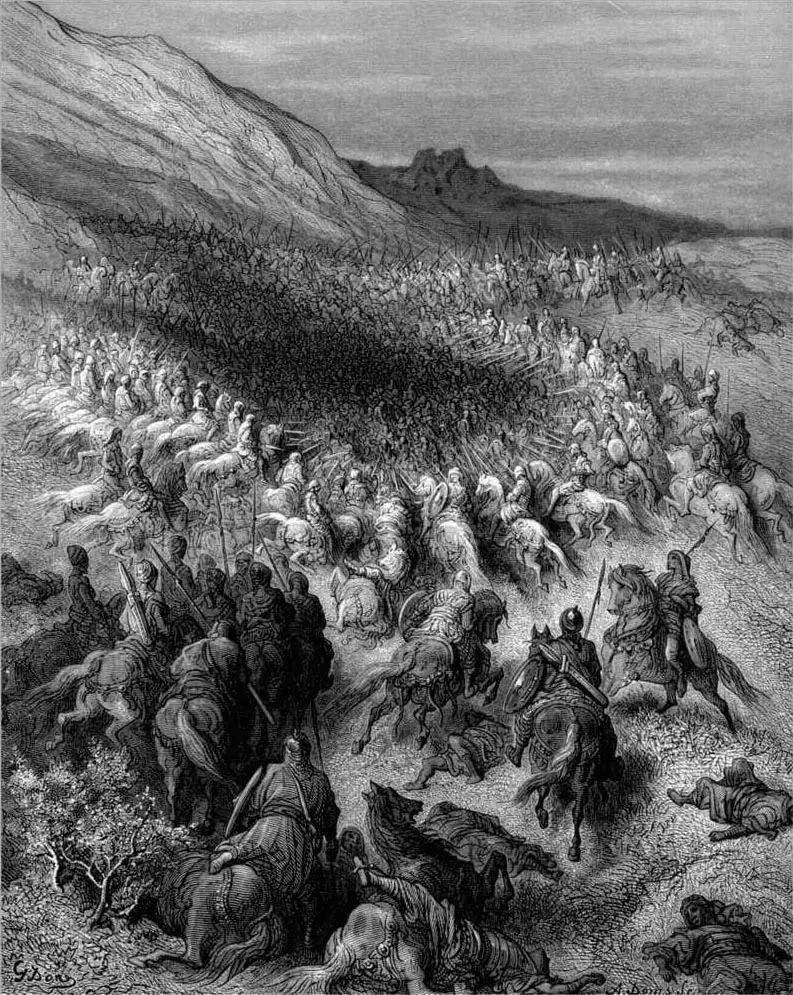

Les animaux malades de la peste

Les lapins

Le cerf et la vigne

Le rat de ville et le rat des champs

La poule aux oeufs d'or

Un animal dans la Lune

L'hirondelle et les petits oiseaux

Le Bassa et le marchand

Le cerf se voyant dans l'eau

Gustave Doré's illustrations for Jean de La Fontaine's Fables were first published in 1867. As we can see, Doré chose a very peculiar approach to interpreting these texts, discovering deep semantic depths under the surface of La Fontaine's compositions. Gustave Doré had used all the resources of fantastic realism in which he was an unsurpassed master and he created the symbolic images of the obvious and plain sense of La Fontaine's Fables.

Символ - (от древнегреч. σύμβολον - знак, примета) - многозначный иносказательный образ, основанный на подобии, сходстве или общности предметов и явлений жизни. Символический образ может возникнуть как результат использования самых разнообразных образных средств: метафор, образных параллелизмов, сравнений. В отличие от аллегории, символический образ не имеет прямолинейного, рассудочного значения. Он всегда сохраняет живые, эмоциональные ассоциации с широким кругом явлений.

Источник иллюстраций: MAS Estampes Anciennes