"Нива" 1912

Николай Семёнович Самокиш (укр. Микола Семенович Самокиш [Самокиша]; 1860-1944) – художник Российской Империи и СССР: баталист, анималист, график, репортёр, педагог; академик живописи (1890), действительный член Императорской Академии художеств (1913), заслуженный деятель искусств РСФСР (1937), Лауреат Сталинской премии второй степени (за картину "Переход Красной Армии через Сиваш", 1941).

Табун маток Ново-Томниковского конного завода, 1890

В 1878 году Николай Самокиш был принят вольнослушателем в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств в С.-Петербурге в батальную мастерскую профессора Богдана (Готфрида) Павловича Виллевальде (нем. Gottfried Willewalde; 1818-1903), через год – зачислен студентом, окончил учёбу в 1885 году. В 1881 году получил малую золотую медаль за картину "Возвращение войск на родину"; в 1883 году получил премию С.Г. Строганова за картину "Помещики на ярмарке"; в 1884 году был награждён второй малой золотой медалью за картину "Эпизод из битвы при Малом Ярославце"; в 1885 году за дипломную работу "Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году" получил большую золотую медаль и звание классного художника 1-й степени. За годы Академии Н.С. Самокиш получил семь медалей, из них пять серебряных и две золотые. С 1885 по 1888 год совершенствовался в Париже под руководством известного баталиста Эдуарда Детайля (фр. Jean Baptiste Édouard Detaille; 1848-1912). В 1890 году за работу "Табун маток Ново-Томниковского конного завода" удостоен звания академика живописи.

Из собрания Сифмеропольского художественного музея

Как график Николай Семёнович Самокиш частично или полностью оформлял и иллюстрировал:

"По белу свету" А.В. Елисеева (1894);

"Коронационный сборник" (1899);

"Апшеронский полк 1700-1900" Л.А. Богуславского (1900);

"Столетие Военного министерства: 1802-1902" Н.А. Данилова (1902);

"По Азии" П.Н. Краснова (1903);

"Севастополь и его славное прошлое" А.П. Волуевой Мунт (1904);

"Война 1904-1905. Из дневника художника" (1905);

"Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси" Н.И. Кутепова (1896-1911);

"Великая война в образах и картинах" (1915);

"Русским героям Сербии и Черногории" (1915).

Совместно с Сергеем Ивановичем Васильковским (укр. Сергій Іванович Васильківський; 1854-1917) работал над иллюстрациями к альбомам "Из украинской старины" (1898-1900) и "Украинский орнамент" (1902-1904).

Николай Кутепов, Великокняжеская и царская охота на Руси. Т1, 1896

Николай Кутепов, Великокняжеская и царская охота на Руси. Т1, 1896

Николай Кутепов, Царская охота на Руси царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Т3, 1898

Николай Кутепов, Императорская охота на Руси. Т4, 1911

Николай Кутепов, Императорская охота на Руси. Т4, 1911 Т4, 1911

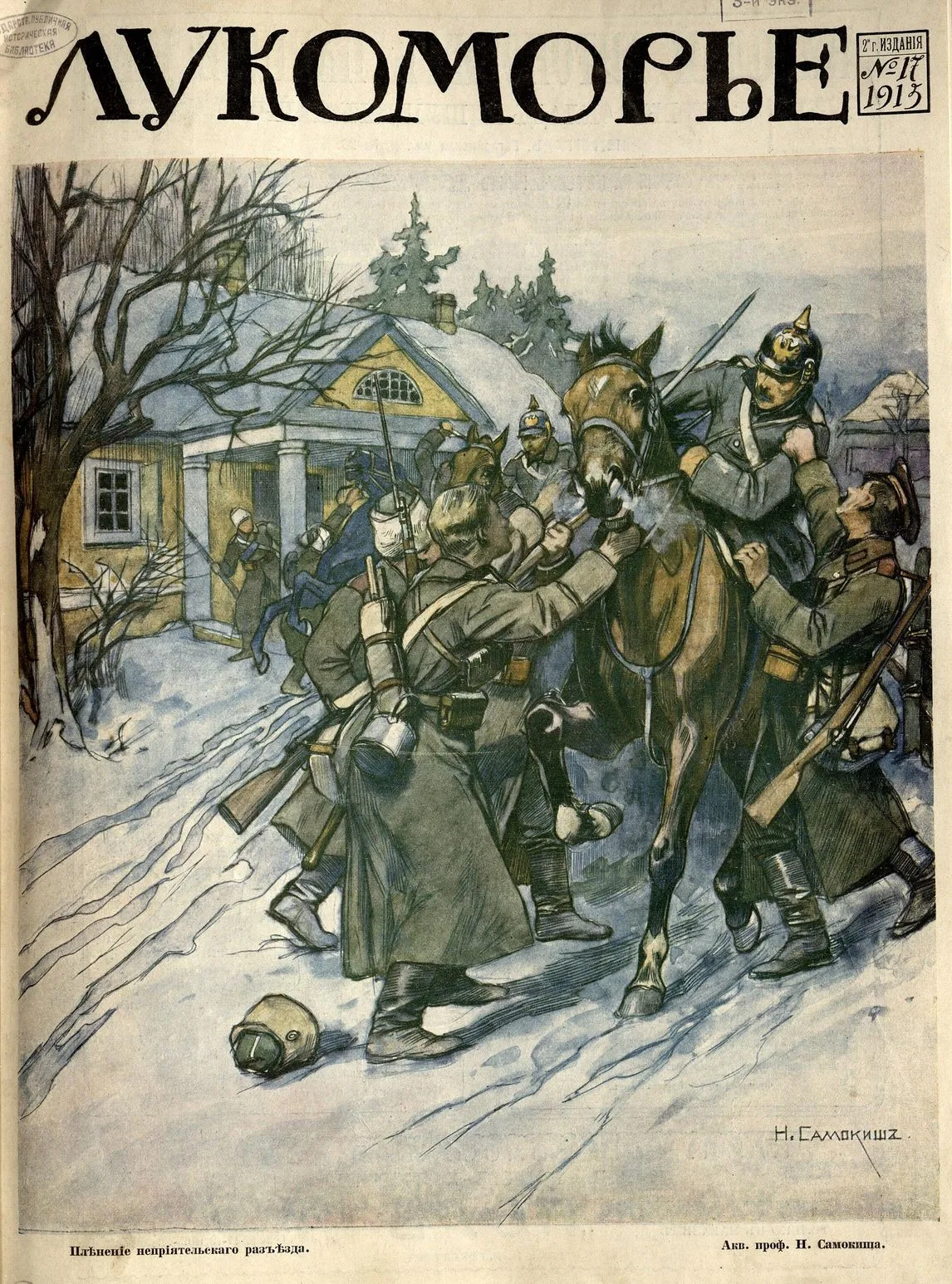

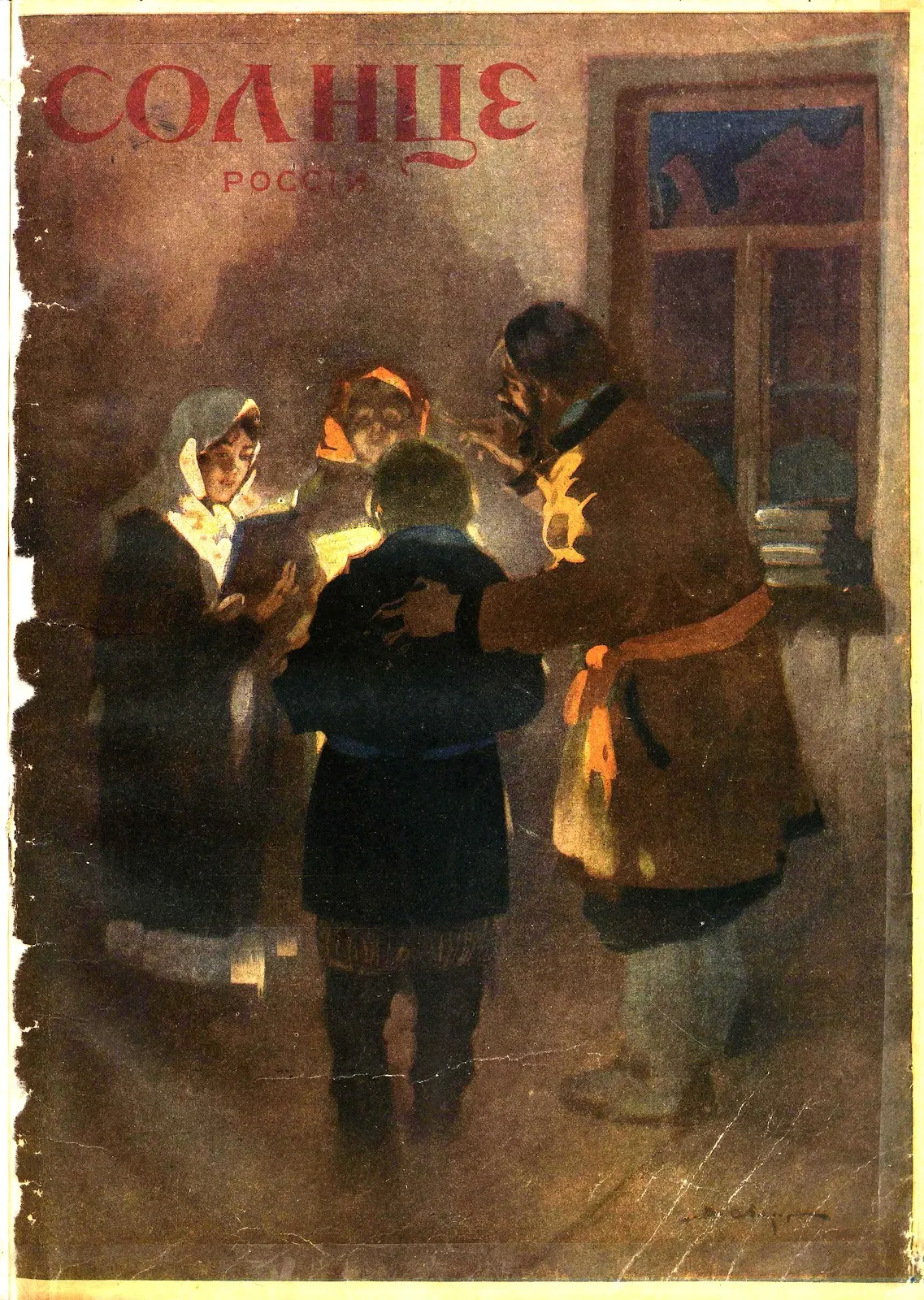

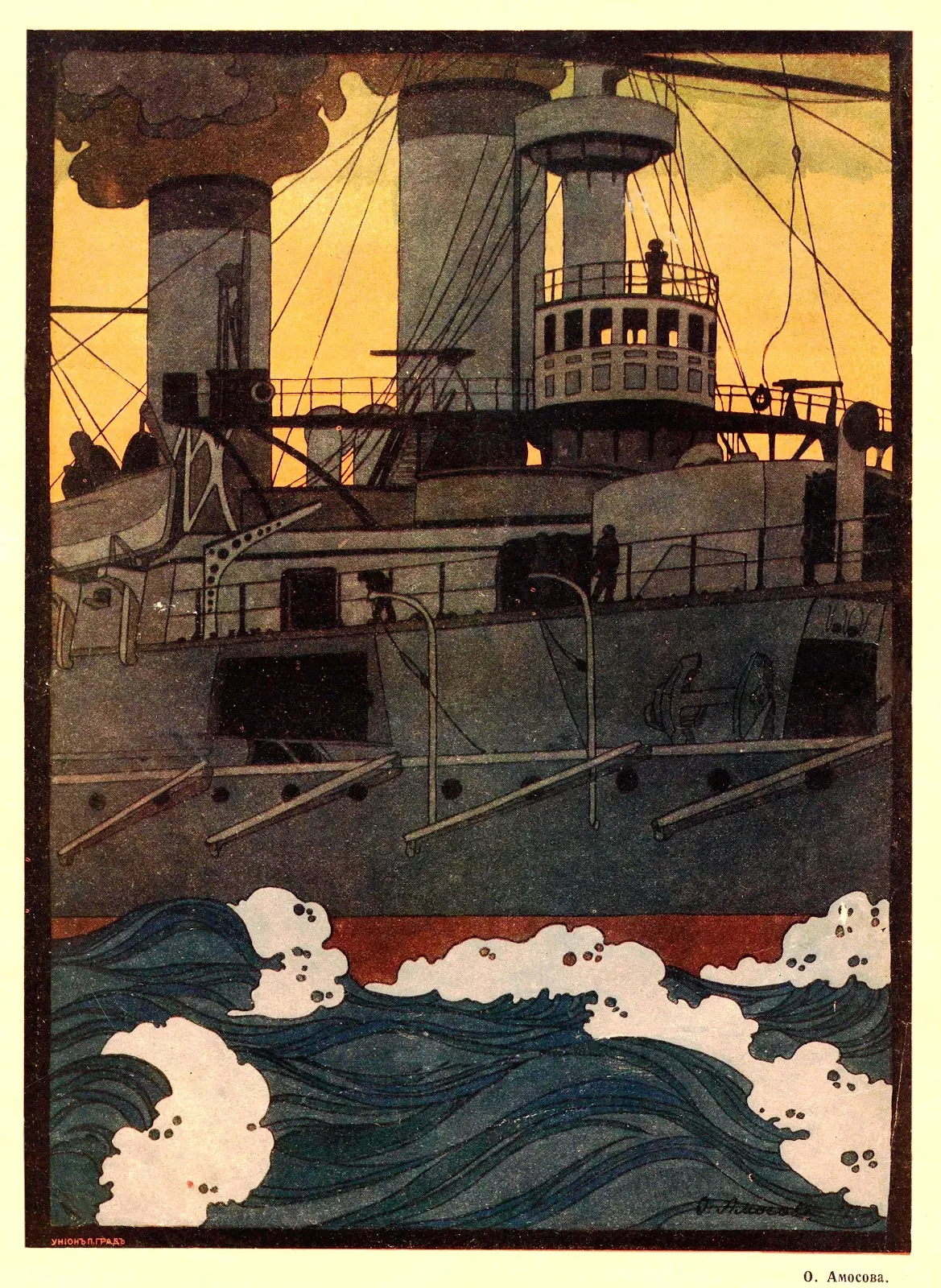

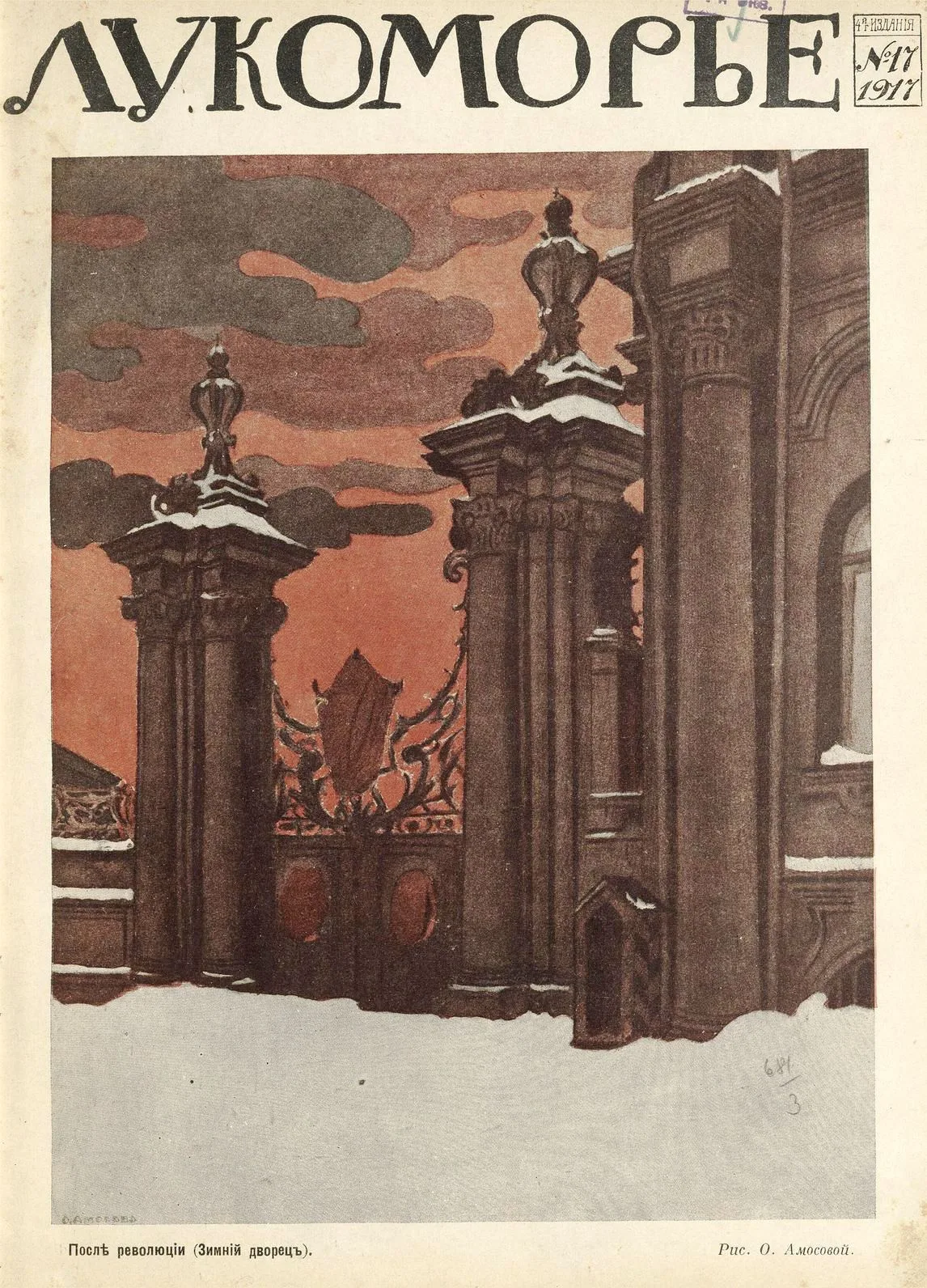

Во время Русско-японской войны Николай Семёнович Самокиш был фронтовым корреспондентом журнала "Нива". В Первую мировую войну, с Высочайшего разрешения, сформировал и возглавил "художественный отряд" из пяти своих учеников: Рудольфа Френца, Петра Котова, Петра Митурича, Петра Покаржевского, Карпа Трофименко. Фронтовые зарисовки-репортажи отряда публиковались в журналах "Нива", "Солнце России", "Лукоморье", "Огонёк".

Военный номер №1, Солнце России. №№ 232 (29) - 233 (30), 1914

Лукоморье. №20, 1914

В австрийской деревне, Лукоморье. №23, 1914

Военный номер №9, Солнце России. №249 (46), 1914

Налёт кавалерии, Лукоморье. №2, 1915

Пленение неприятельского разъезда, Лукоморье. №17, 1915

Преподавательской деятельностью Николай Семёнович Самокиш занимался с 1890-го года: по 1917-ый год учил в Рисовальной школе Общества поощрения художеств; с 1913-го по 1918-ый год в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств; в 1922 году основал в Симферополе художественную студию, ставшую главным областным центром художественного образования. Постановлением Совета Народных Комиссаров Крыма в 1937 году на базе мастерской Самокиша было организовано Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша; являлся профессором Харьковского художественного института с 1936-го по 1941-ый год.

Красная панорама. №20, 1927

Умер маэстро в преклонных годах, в оккупированном немцами Крыму. За свою жизнь он создал более 11 тысяч картин, рисунков, офортов, в основном на батальную и охотничью тематику.

Красная панорама. №29, 1927

Красная панорама. №34, 1927

Манера письма художника, при преданности нормам академической строгости в базовых построениях и техниках, во многом импрессионистская по смыслу и частично по форме; рисунок экспрессивный, чёткий. Синкретический подход позволял мастеру создавать образы в высшей степени эмоциональные, выразительные в темпе и динамике действия. Как оформитель маэстро сочетал реалистическую основу с элементами национальной, часто органической, орнаментики. В целом же искусство Николая Семёновича Самокиша – это ода жизни с финалом мгновенным и неожиданным.

Красная панорама. №48, 1927

Красная панорама. №11, 1928

Дополнительно: Альбом Николай Семёнович Самокиш // предисловие Г.Портнов / - М.: «Советский художник», 1954; Российская академия художеств; А.И. Донченко. Самокиш Николай Семенович; Галерея «Окна соцреализма»; Сайт художников Верхней Масловки